Monthly Archives: Luglio 2018

il telefono

Un racconto di Ida Amlesú

Numero di battute: 2065

Questo racconto è stato originariamente pubblicato in persiano, sull’ultimo numero della rivista iraniana Dastan Mag.

Quando il telefono squillò, il signor Arminio era seduto davanti a un tavolo e pensava. Pensava, nell’ordine, all’America, intesa come continente e non come nazione, ai cani da tartufo, agli idraulici, alle svedesi purché molto bionde, a certi tramonti che si vedono solo dal lungomare, al suffragio universale, e in ultimo all’arrosto con patate che lo aspettava nel forno, gentile omaggio del reparto cibi pronti del supermercato.

Se avesse risposto, avrebbe forse dato inizio a una conversazione così.

Pronto.

Chi parla?

«Chi parla?»

Parlo io. Sono io. Oggi è il sei aprile 1955. Siamo seduti su una panchina e pensiamo che il mondo è troppo piccolo e troppo grande, e che le nostre forze basteranno a vincerlo. Il sole batte su una vetrina e disegna cose e colori che non esistono. Ma quella vetrina noi non la vediamo. Abbiamo un’età che non è la nostra e ci capiamo guardandoci, senza una parola. Siamo giovani e non sappiamo che tutto finirà non nel peggiore, ma solo nel più banale dei modi. Mi hai comprato un ciondolo che non rappresenta nulla, e a me piace. È come se ancora io non avessi un nome: non c’è bisogno di chiamarmi. Sono sempre dove tu sei. E tu con me. Non partirai, non te ne andrai, resterai qui con me come promesso. Non incontrerai nessun altro amore, nessuno ti chiamerà mai per nome. Resterai innominato come io ti ho fatto, e il tuo nome sarà solo: amore. E anche il mio.

A che serve dire chi parla. Non abbiamo nome, perché non ce ne siamo mai andati. Siamo ancora lì, su quella panchina, in quel sei aprile 1955, di fronte a una vetrina muta che si riempie di forme e colori che non esistono. Siamo seduti e pensiamo che il mondo, questo fottuto schifoso mondo, è troppo piccolo e troppo grande e non basterà una forza erculea per domarlo e vincerlo.

Sei tu. Sono io. Parlo io.

Ma il signor Arminio non rispose. Il signor Arminio stava pensando all’America, ai cani, agli idraulici, alle biondissime svedesi, a quei tramonti impossibili in qualunque luogo che non sia il mare, e alle patate, unico grande amore di quel pezzo di arrosto da supermercato.

Ida Amlesú (1990) è nata a Milano, ha vissuto tra Milano, Parigi e Mosca, dove lavora attualmente come insegnante. Laureata in Filologia Slava e Letteratura Russa, si è dedicata per anni al canto lirico. Suoi racconti sono apparsi sul blog Piazzaemmezza, sulle riviste Nuovi Argomenti e Colla, sull’antologia Ypsilon Tellers (Feltrinelli, 2015). Con il suo romanzo d’esordio, Perdutamente (Nottetempo, 2017), ha vinto il Premio Salerno. Alcune sue traduzioni sono apparse su Nazione Indiana e Nuovi Argomenti.

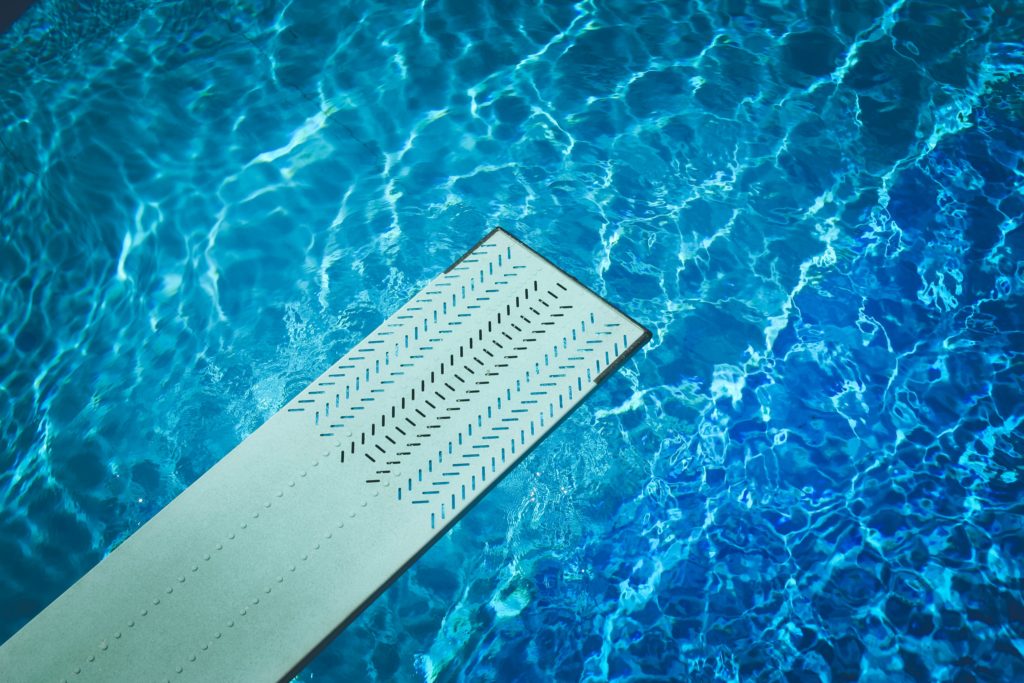

piscina vuota di notte

Un racconto di Claudio Bello

Numero di battute: 2306

C’è un tipo seduto vicino alla piscina. Indossa una camicia a fiori e degli occhiali dalla montatura trasparente, che gli stanno malissimo. Siede poi in maniera scomposta: la gamba destra è distesa, l’altra è rivolta invece verso la propria pancia, come in un nodo stretto male. Non è un bell’uomo; piuttosto si direbbe quel curioso esemplare di maschio che, a seconda dei casi, può suscitare tenue interesse oppure disgusto.

Vicino a lui, ormai irrimediabilmente gonfiate dall’umidità, sono poggiate alcune riviste: se ne intravede una sui mondiali di calcio appena cominciati; un’altra è di stampo pornografico; sulle rimanenti, disperse alla rinfusa lì intorno, non perderemo tempo a dilungarci. Si aggiunga 1) che è notte, 2) che il tipo è solo, irrimediabilmente solo, 3) che nella piscina non c’è acqua.

«Si aggiunga

che nella piscina

non c’è acqua.»

L’uomo ha un rapporto singolare con l’acqua: premettendo che per natura non è né malinconico né riflessivo, l’acqua, chissà perché, riesce per magia a trasmettergli emozioni particolari che, con quel pizzico in più di solennità, potremmo senza problemi definire emozioni poetiche, metafisiche, perfino religiose. Che il famigerato senso della vita risieda nell’acqua, per lui è cosa indubbia. Ora, c’è un problema che lo attanaglia: ben conoscendo la propria reazione alla presenza dell’acqua, come dovrebbe sentirsi, invece, di fronte al segno chiarissimo della sua assenza, una piscina vuota? Come dovrebbe comportarsi?

Suda copiosamente: il sudore, è ovvio, ricorda l’acqua, e lui potrebbe forse riempirci la piscina, ma è troppo stupido per pensarci. Ogni tanto dà uno sguardo alla rivista pornografica, soprattutto non sorride mai. La piscina vuota è comunque meglio di un mare vuoto, si dice. O di un oceano cavo. Suda. Poi un grillo accorda la voce, e un urlo di giovane donna tagliuzza il silenzio.

Quando ancora non è alba, ma quasi, l’uomo si alza: sembra risoluto. Si toglie di dosso quegli orrendi occhiali, strappa una pagina dalla rivista pornografica e ve li avvolge dentro. Si intravede un seno stropicciato. Posato a terra il fagotto, eccolo che si avvia. La piscina vuota è sempre vuota, e non dà segno di volersi riempire. Il tipo lo sa, così sale in fretta gli scalini, ondeggia un po’, e finalmente si tuffa dal trampolino. Veramente un bel tuffo di testa.

Claudio Bello (1993) è nato a Brindisi ma è cresciuto tra quelle rovine contorte e polverose chiamate Roma. Laureato in Lettere, studia Editoria e Scrittura alla Sapienza. Ha pubblicato la raccolta di racconti Come un groviglio (L’Erudita, 2017), ed è attualmente tra i finalisti del Premio Chiara Giovani 2018.

eleganza

Un racconto di Giovanni Zagni

Numero di battute: 2471

La domenica mattina, quando ero bambino, mio padre mi portava a fare un giro mentre la mamma andava in chiesa. Anche mio padre andava in chiesa, ma non nella stessa della mamma, e il motivo, avrei scoperto molti anni dopo, era che aveva litigato con il parroco sulla comunione ai divorziati. I miei genitori non erano divorziati, ma mio padre era così, tendeva a prendere sul personale questioni di principio che non interessavano a nessuno. Era buono, serio, rigido. Quindi io andavo a messa la sera con lui, in un’altra chiesa, e la domenica mattina andavamo giù insieme per corso Buenos Aires, a piedi, a guardare le vetrine.

Non compravamo mai nulla. Non ricordo di essere mai entrato, con lui, in un negozio di scarpe o di vestiti o di biciclette. Per me, le cose in vetrina erano come i quadri di un museo.

«Era buono,

serio, rigido.»

Non so nemmeno quando, o come, mio padre fece capire che anche solo l’ingresso, preludio all’ancor più implausibile acquisto, non erano cosa per me, per noi. Ma succedeva ogni tanto che, la sera, mia mamma dicesse qualcosa mentre eravamo a cena noi tre, in cucina, e mio padre voltasse lo sguardo come per fissare un punto lontano fuori dalla finestra, pensoso e tranquillo come sempre. Diceva: «Non ce lo possiamo permettere»; oppure: «Eh, se ce lo potessimo permettere».

Mi vestivo sempre con cose di seconda o terza mano che mia mamma recuperava chissà dove. Così per anni il massimo dell’eleganza per me è stata una Polo azzurra. L’avevo comprata lì in corso Buenos Aires l’ultimo anno delle superiori. Chissà per quale colpo di fortuna, mi ero ritrovato in tasca duecentomila lire. Forse un qualche parente lontano e mai più rivisto. Il negozio mi fece l’impressione di un posto troppo grande e pulito, roba da ricchi. Provai la Polo in fretta, perché avevo paura di far perdere tempo alla commessa. Comprai anche un paio di jeans il cui prezzo mi sembrava favoloso. Mentre pagavo, non riuscivo a togliermi dalla testa l’impressione che mi stessero fregando.

Il giorno dopo, tornai a casa da scuola indossando il mio completo nuovo. Avevo pensato di tenerlo per qualche occasione migliore, che so, un’uscita con una ragazza, ma poi mi ero detto che vestirmi così per un giorno non lo avrebbe rovinato troppo.

All’ingresso in salotto mio padre, ancora in abito da lavoro, mi guardò e poi abbassò gli occhi sugli scarponi sporchi di vernice. «Che sior» disse nel suo dialetto: senza ironia, ma come stupefatto. Fu come se la vergogna mi dovesse sopravvivere.

Giovanni Zagni (Mantova, 1986). Ha un dottorato in Filologia romanza, lavora a Milano come giornalista. È il direttore del progetto di fact-checking Pagella Politica. Questo è il suo primo racconto.

Commenti recenti